ライフ・イズ・デッド

監督:菱沼康介

脚本:菱沼康介

原作:古泉智浩

出演:荒井敦史、ヒガリノ、川村亮介、阿久津愼太郎、

しほの涼、永岡卓也、中島愛里

![]()

ストーリー

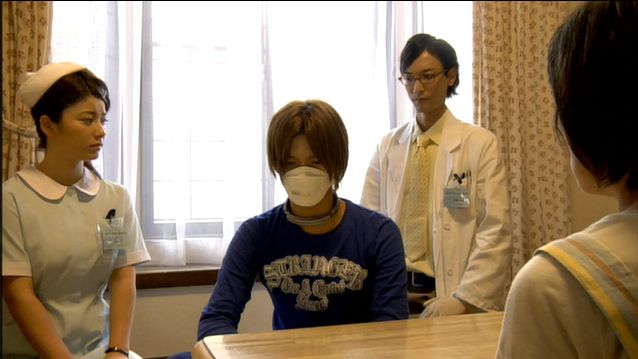

近未来、世界中に、人間の体液によって感染するアンデッド・ウィルス(UDV)が蔓延していた。それは日本も例外ではなかった。UDV感染は通称ゾンビ病と言われた。その症状は5段階に分けられており、レベル5になると、心臓も思考も停止しているのに動き回る動く死体、すなわちゾンビになってしまうからだ。赤星逝雄は、高校卒業まぎわにUDV感染の宣告をされた。そのせいで就職出来ず、ニートになる。UDVの大敵はストレス。だが、社会のUDVへの対応は酷い有様で、まさに混迷しており、その怒りのストレスで、逝雄のゾンビ化はますます進行してゆく。逝雄の父・浩止と母・冥子は、息子を守るべく奮闘する。妹・消子は、兄を思い、献身的に尽くす。恋人の茜、友人の面井や同級生の矢白が関われば関わるほど事態は混乱し、ストレスを増加させていく。けれども、逝雄には希望の光があった。それは担当のナース・桜井の笑顔。世間の風あたりはますます厳しくなっていくが、赤星家は家族一丸、立ち向かう。しかし、ユキオのUDVのレベルはどんどん上がっていくのだった。

![]()

レビュー

ゾンビ・ウイルスに感染した主人公と、彼を支える家族や友人らの姿を描いた日常系ゾンビ作品。ゾンビ映画というよりは難病映画といった方が正しいのかもしれないが、その辺の難病映画と違うのは病人の頭が銃で吹っ飛ばされることであろう。景気良く出る血飛沫を初めとした特殊メイクは西村映造が手掛けており、地味で貧乏臭い映画に唯一、華を添えている。まぁ、地味で貧乏臭い物語なのは原作もそうなので文句を言っても仕様が無いのだが、古泉智浩の描くユルイ画のタッチと、避けられぬ悲劇に向かってグダグダと進行していく物語が見事にマッチしていた原作に比べると、やはり実写でこの話を淡々と見せられるのは正直厳しい。エロビデオを追い掛けて池に沈んでいくゾンビを切ないBGMと共に長々と見せるといった独特のセンスが光るオリジナル要素もあるにはあるが、基本的には余計な改悪ばかりが目立つ、典型的な実写化失敗作品なってしまっている。

例えば、兄がゾンビ・ウイルスのキャリアというだけで妹がバイトを不当に解雇されてしまうエピソードがあるが、原作だとそれは彼女の勝手な被害妄想であり、実際は彼女がバイトで入るとレジの差額がドエライことになるからという笑える理由があったのだが、どういうワケだか映画では、おバカキャラとしての一面は完全に消え失せ、世間でのゾンビ差別にも負けずに頑張る健気な少女といった描かれ方をしている。また、そんな彼女に密かに思いを寄せるストーカー気質の男子生徒が映画オリジナルのキャラとして登場しており、てっきり原作の終盤で妹の部屋のクローゼットに忍び込んで事態を悪化させる主人公の友人の役回りを彼が担うのだろうと思っていたら、全然そんなことはなくて普通に原作通りの展開が訪れるので、一体コイツは何のために登場したんだかサッパリ分からないし、妹に思いを寄せるキャラを2人も出す必要性もまるで感じられない。

他にも、妹が感染してヤケクソになったガキンチョに押し倒されて強姦されそうになるという、どう考えても映画全体のテイストに似つかわしくない重すぎる展開や、発症した主人公が生前の記憶でおもむろにギターを弾きだし、そんな彼の姿に涙する家族ら3人が1つの銃を握り合い主人公の頭を吹っ飛ばすという無駄にドラマティックなクライマックスにも違和感を覚えるばかりである。そんなに仰々しいことをしなくても、原作通りに母親が銃を撃ち、父親が空手でトドメを刺す展開で十分なのに、何だか無理矢理にでも感動させようとしているあざとさを感じてしまう。ただ、劇中で流れるとあるシーンは非常に印象的であり、五阿弥ルナの「秘密の部屋(シークレット・ルーム)」という歌をバックに、廃墟で歌とダンスの練習をするアイドル志望の妹や、息子のゾンビ化に備えて射撃の訓練を始める母親といった、誰にも言えない秘密の特訓に励む2人の家族の姿を交互に映すのは映画ならではの面白さに溢れた名シーンだと思った。